《朝ドラ・あんぱんで注目されている土佐弁》 でも四万十市では少し言葉が違います

こんにちは、安住庵・支配人の渡邊です。

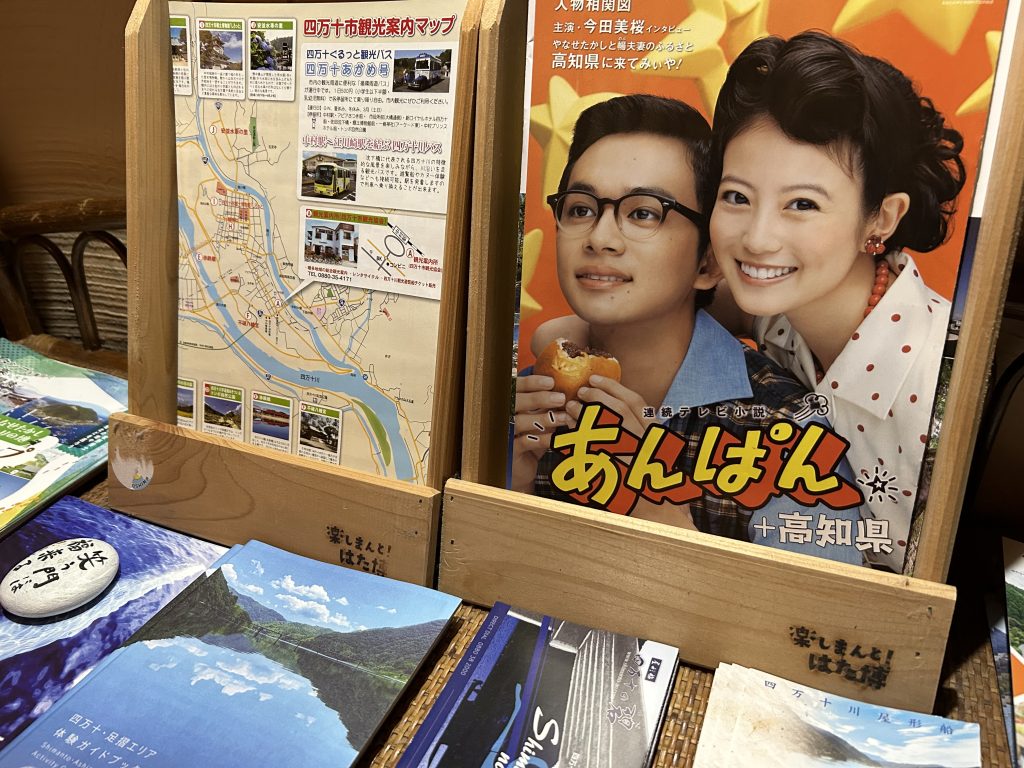

NHK朝ドラで現在放映中の〈あんぱん〉。

「たまるか」「ほいたらね」など劇中ふんだんに使われている土佐弁が注目されていると、先日の高知新聞に出ていました。

高知の言葉が取りざたされるのは高知県民にとって嬉しいことですが、同じ県内でもここ四万十市で話されているのはそれとは少し違う〈幡多弁〉。

高知中央部、東部の土佐弁に対して、四万十市は京都のお公家さん・一条家が開いた土地柄故か京風の柔らかいニュアンスで、西部一帯近隣の幡多エリア全般で使われています。

高知県の観光キャッチコピーに「高知県はひとつの大家族やき。」というのがありましたが、これは高知市中央部の言い方。

土佐弁では「●●やき」という少し荒っぽい語尾を付けますが、幡多弁では「●●やけん」となります。

四万十市民が言うと「高知県はひとつの家族やけん。」といったところでしょうか。

当庵の女将が30年ほど前に東京に出た頃、坂本龍馬の「日本の夜明けぜよ」とか映画・鬼龍院花子の生涯で使われていた「なめたらいかんぜよ」という印象が強かったのか、「●●ぜよ」というのが高知の語尾の特徴だと思われていたそうです。

さすがに現在は高知市内でもこれはあまり使われていないのでは。

これ四万十市お隣の黒潮町が境に。

高知よりの佐賀エリアまでは土佐弁、同じ町内でも四万十市に近い大方エリアは幡多弁が使われます。

黒潮町は元々佐賀町、大方町という別の町が合併したものなのですが、どうしてそこが境界なのかは定かではありません。

今田美桜さんが劇中でよく使っている「たまるか」は、「うわっ」「まぁ」という感嘆詞ですが、こちらの言い方では「たまるもんか」。

「それじゃまたね」という意味の終わりのナレーション「ほいたらね」は、「ほんならね」となります。

私が高知に来た頃は、ご年配の方同士の会話は外国語のようでヒアリングもままならず。

ようやく今では聞き取りはできるようになりましたが、幡多弁を流ちょうに使って会話するのはまだまだ。

ドラマではすべて土佐弁にすると当時の私のように理解不明となってしまうので、標準語とのバランスを考えてセリフにしているとのこと。

他県の人でもとても聞き取りやすく工夫されている印象です。

「幡多ではこうは言わんな~」なんて思いながらドラマも楽しんで観ています。